Anzeige:

Medizin

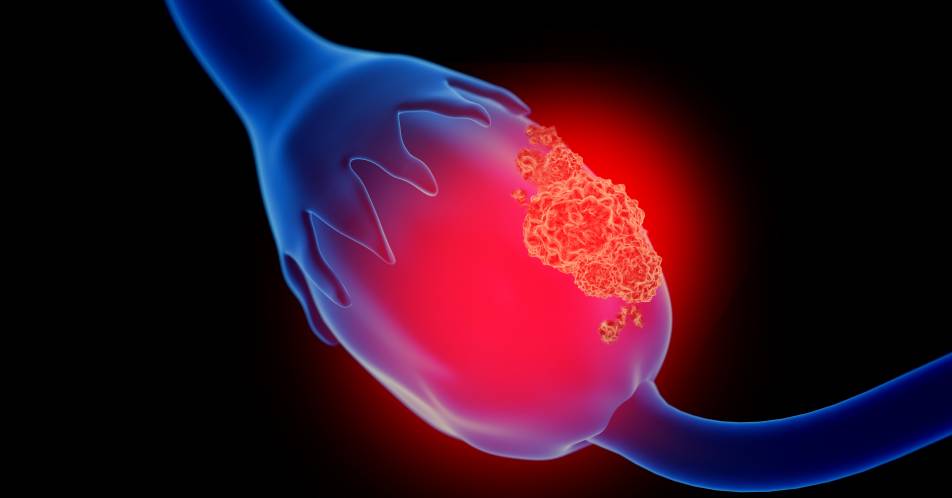

Ovarialkarzinom: Signalmolekül im Aszites für rezidivfreies Überleben

Anzeige:

Jetzt kostenlos weiterlesen

Sie haben eine Seite aufgerufen, die Informationen über verschreibungspflichtige Arzneimittel enthält. Nach dem Heilmittelwerbegesetz (HWG) dürfen diese Informationen nur medizinischen Fachkreisen zugänglich gemacht werden.

Um das gesamte Angebot unserer Plattformen www.journalonko.de und www.journalmed.de nutzen zu können, müssen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten einloggen oder kostenlos registrieren.

Stichwörter

Sie können folgenden Inhalt einem Kollegen empfehlen:

"Ovarialkarzinom: Signalmolekül im Aszites für rezidivfreies Überleben "

Bitte tragen Sie auch die Absenderdaten vollständig ein, damit Sie der Empfänger erkennen kann.

Die mit (*) gekennzeichneten Angaben müssen eingetragen werden!